STAFF BLOG

スタッフブログ

一方通行

あけましておめでとうございます!

オーパススタイル藤田です。

これまで土地や道路に関する話をさせていただいてきました。

新しい年を迎えたということで、建築に関する情報も発信していきたいと思います。

今回は……道路の話です。

建物の計画をする場合、駐車場計画はかなり重要です。

道路が一方通行である場合、道路幅員にもよりますが駐車計画に

多大な影響を及ぼします。

↓名古屋市内の建築中現場前の道路の写真です。

ちょっと消えかかっていますが、手前の標識に30m先進入禁止とあります。

奥には進入禁止と一方通行の標識が見えます。

名古屋市内では幹線道路から中に入ると一方通行になることが多いと思いますが

途中から一方通行になる道路は珍しい気がします。

知らずに進入するとUターンしなければならないのですが、何でこんなことに……

写真左にはかなり大きなマンションがあり、その1階店舗の駐車場までが進入可能となっています。

しかし、そのために進入禁止の範囲を変更できるものなのか……

今回の現場は進入可能な範囲の端にあるため気付いたのですが

注意深い現場確認が必要だと改めて感じた出来事でした。

観葉植物置いてますか?

こんにちは、オーパススタイルの高垣です。

明けましておめでとうございます🎍

今年もよろしくお願いいたします!

皆さまお家に観葉植物は置いてありますか?

観葉植物を置くか悩まれてある方のお話を聞くと、殺風景過ぎるから観葉植物置きたいんだけど、何が良いのか分からない。

虫とか寄ってきそうだから本物ではなく偽物を置こうかな?などのご相談もあります。

確かに観葉植物を置くことで、害虫と呼ばれるようなコバエなどの虫が発生しやすくなります。コバエなどは高温多湿な環境を好むので、観葉植物の土の中や受け皿は快適な環境となってしまうわけです。我が家も観葉植物は結構置いていますが、コバエが発生していました!

確かにお家の中でコバエなどが発生するのは嫌ですよね💦しかし、それ以上のメリットもたくさんあるんです!

観葉植物を置くことによるメリット・デメリットはお話しすると長くなってしまうので何回かに分けてお話しできたらと思います。

まず先ほどもお話しした観葉植物を置くと虫が発生しやすくなる点について、我が家でボタナイスという商品で駆除出来ました!

ボタナイスですが、色々種類があるのでコバエなど気になる方は是非検索してみてくださいね。

観葉植物はインテリアの1つにもなるので是非置いていただきたいアイテムになります!

次回は観葉植物のメリットのお話しをしていこうと思いますので、お楽しみに〜!

インテリア雑貨①

こんにちは!オーパススタイルの三輪です!

明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

お家の打合せをさせて頂く際、和モダンスタイルやプロヴァンススタイル等、

様々なスタイルを決めて、コーディネートを行っていきます。

打合せの中で家具などのオススメをさせて頂いたり、インテリア雑貨のオススメなんかもさせて頂くことがあります。

家具は度々ご紹介させて頂いておりますので、今回はインタリア雑貨についてご紹介していこうかと思います。

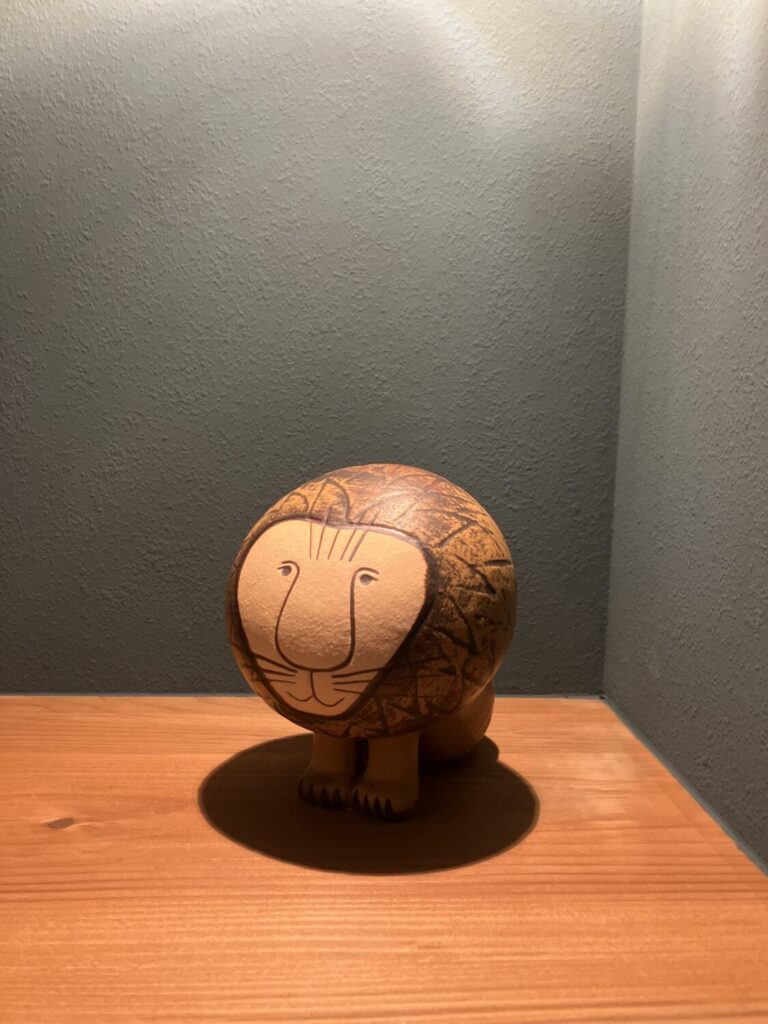

まず、ご紹介させて頂きたいのは、「リサ・ラーソン」です。

リサ・ラーソンはスウェーデンを代表する陶芸家・デザイナーです。

動物を中心とした作品でユニークなフォルムと独特な空気感が、癒しになると世界中で人気の北欧ブランドになります。

中でも代表的なのは、「ライオン」です。

大胆にデフォルメされ、丸いフォルムが百獣の王とは思えない愛くるしさが、とても魅力的です◎

リサ・ラーソンの作品は、弊社の内覧会にも置いてあります。

ぜひインテリア雑貨にも目を向けてみてくださいね◎

有名建築物紹介

新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

こんにちは!オーパススタイルの廣瀬です。

新年はじめのブログは自分が好きな建築家-隈研吾氏の建物について紹介したいと思います。

太宰府天満宮の参道に位置するスターバックス太宰府天満宮表参道店は、

建築に興味がある方なら一度は訪れたい建物です。

この店舗の最大の特徴は、店内を貫くダイナミックな木組みの構成です。約2,000本もの細い木材を立体的に組み上げることで、まるで木に包まれているかのような空間体験を生み出しています。装飾的でありながら空間の奥行きや視線の流れをコントロールしており、落ち着きと高揚感を同時に感じさせてくれます。

外観は周囲に配慮した控えめな表情とし、内部で強い印象を与える点も特徴的です。

この建築は住宅設計にも多くの示唆を与えてくれます。素材の魅力を活かし、空間そのものの心地よさで人を惹きつける姿勢は、住まいづくりにおいても重要です。過度な装飾に頼らず、日常の中で自然と落ち着ける空間をつくること。

その積み重ねが、長く愛される住宅につながるのだと感じました。

隈研吾建築都市設計事務所HPより引用

暮らしの中の行事と住まい

新年あけましておめでとうございます。

こんにちは、オーパススタイルの島田です。

新しい一年が始まりましたね。

皆さま、どのような年末年始をお過ごしでしたでしょうか。

私は、大掃除、年越しそば、除夜の鐘、初詣、お節、お雑煮、と

毎年ルーティーン化していますが、ちょっとずつ違って、その年の思い出になっています。

お正月の行事や季節の節目は、

少し手間がかかったりする事で、心に残り、暮らしを豊かにしてくれると感じています。

そんな積み重ねが、日常を形づくっているのかもしれません。

暮らしの場となる「住まい」もまた、

時間とともに愛着が深まり、思い出が重なっていく存在であってほしいと思います。

今年も、これまで大切にしてきた家づくりの考え方を軸に、新しいことにも挑戦しながら、より良い住まいをご提案できるよう、家づくりや暮らしについて学びを重ねていき、

役立つ情報を発信していきたいと思います。

皆さまにとって、笑顔あふれる一年になりますように。

本年もオーパススタイルをどうぞよろしくお願いいたします。